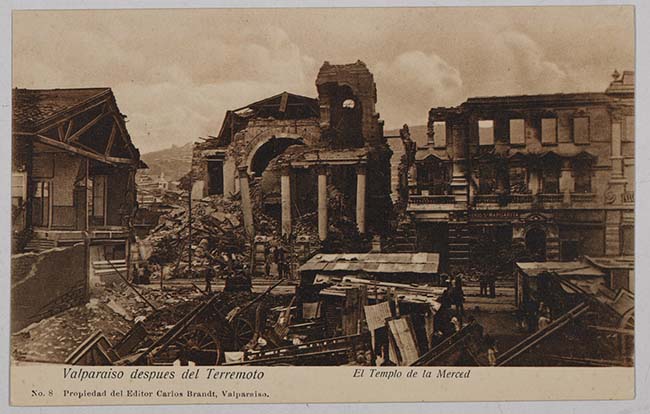

1906, el año que cambió a Valparaíso

El terremoto que azotó a Pancho en 1906, no fue solo una hora de miedo para una ciudad que estaba en pleno apogeo económico, social y cultural; fue un momento de realismo que dejó al descubierto la fragilidad y la resistencia de una nación a inicios del siglo XX, pues producto de este evento de la naturaleza, se implementaron medidas significativas para la reconstrucción y prevención de futuros desastres. Se creó una Junta de Reconstrucción que elaboró un plan para la ciudad, incluyendo la rectificación de calles, ensanche de avenidas en El Almendral, y la canalización de esteros. Además, se estableció el Servicio Sismológico de Chile para estudiar y monitorear la actividad sísmica, entre otras medidas a nivel local y de país.

El viernes 22 de agosto era una jornada fría y lluviosa, pero la sala MuseoLab/Aprendizaje, poco a poco comenzaba a recibir en sus dependencias patrimoniales a los asistentes al conversatorio sobre el terremoto de 1906. Y para lo cual se contó con la presencia del director del Laboratorio de Geotsunami de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Marcos Cisternas y de Andrés García Lagomarsino, periodista e investigador urbano.

Para el periodista Andrés García Lagomarsino y autor del libro “Terremoto de Valparaíso en la prensa porteña de 1906”, Valparaíso, era el centro neurálgico del comercio chileno, vivía de la actividad portuaria, el transporte y las industrias textiles y pesqueras que se alimentaban del pulso del Pacífico.

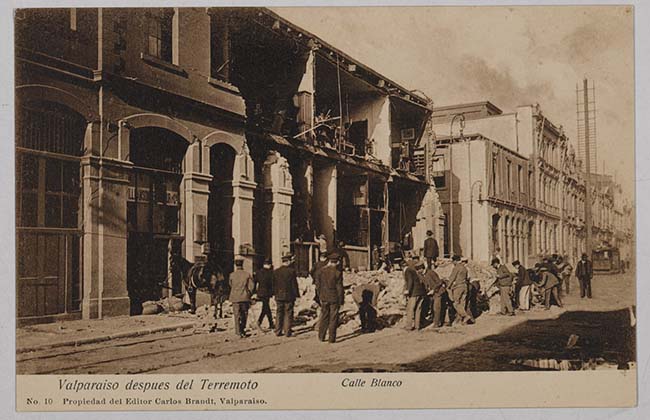

Cuando el sismo golpeó, los muelles se sacudieron como barcos a merced del oleaje. Trenes y fábricas sufrieron daños estructurales, y la interrupción de la red de transporte cortó de golpe las rutas comerciales.

Los costos de reparación fueron astronómicos: escombros, mercancía caída, maquinaria averiada y la necesidad de reubicar operaciones. Muchos propietarios enfrentaron pérdidas que amenazaron la continuidad de sus negocios, mientras que los trabajadores veían comprometidos sus empleos y salarios.

La reconstrucción exigió inversión estatal y privada, y reveló la dependencia de la economía local de un puerto que, para muchos, era la sangre que alimentaba la ciudad.

En los meses siguientes, la volatilidad de la economía local coexiste con un esfuerzo colectivo por reactivar la actividad portuaria y logística, mostrando una economía que, si bien dañada, no se doblegó.

En este sentido, García enfatiza que la problemática social y la falta de alimentos, viviendas y sin las condiciones básicas para vivir, trajo consigo un desastre humano del cual se habla muy poco.

Debido a la destrucción, el pillaje y la consternación reinante, Valparaíso fue ocupado militarmente. En efecto, y ante la imposibilidad de tomar contacto con la capital para solicitar auxilios inmediatos, el intendente de la época, Enrique Larraín, publicó un bando en el que, además, de prohibir la circulación por las calles con peligros de derrumbe y fijar la “pena máxima” para los delincuentes, designó al capitán de Navío Luis Gómez Carreño “para hacerse cargo del mando en jefe de estas zonas.

Asimismo, García Lagomarsino en su libro (2017) indica: “La primera medida consistió en decretar la ley marcial, pues la misma noche del sismo varias pandillas organizadas habían salido a saquear los hogares y los negocios de las víctimas. La sentencia se cumplía de manera pública en la Avenida Brasil. El reo era atado a un poste, un sacerdote lo confesaba, se le disparaba y luego se le colgaba en el cuello un cartel infamante que indica el motivo de su ajusticiamiento: por ladrón, por bandido, por incendiario… Este rótulo estaba precedido por el signo de la muerte” (p 74)

Durante el conversatorio, el periodista también rescató las historias de algunos héroes anónimos que emergieron desde las ruinas de la ciudad para salir a su rescate, mientras las autoridades trataban de organizar refugios y suministros para una población que se contaba por miles.

También señaló que la desigualdad social se hizo más visible: barrios obreros y asentamientos precarios resultaron especialmente vulnerables, y la necesidad de vivienda digna se hizo prioritario a la hora de planificar la reconstrucción, pues los periódicos de la época relataban desde la precariedad de la vivienda hasta la determinación de las comunidades para habitar nuevamente sus calles, con una mezcla de dolor y resiliencia que definió la memoria colectiva de la ciudad y quizás la verdadera apropiación de los cerros como centros de habitabilidad de la ciudad, tal cual la conocemos hoy en día.

Un sismo que cambió a Chile

El terremoto que vivió la ciudad puerto en 1906 no fue solo una vibración en la corteza; fue un fenómeno que reveló la compleja relación entre el territorio y sus condiciones naturales. Valparaíso, asentado en laderas y cerros, expuso cuán expuesta estaba la ciudad a movimientos telúricos y deslizamientos.

Las secuelas naturales y constantes réplicas, tsunamis locales (de menor cuantía) y posibles cambios en la topografía urbana, obligaron a replantear la planificación de la ciudad: rutas de evacuación, estabilidad de pendientes y criterios de construcción más estrictos entre otras.

Pero. ¿Estamos preparados para un evento de esta magnitud en la actualidad?

Para el director del Laboratorio de Geotsunami de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Marcos Cisternas, no existe una respuesta única, ya que para el terremoto de 1906, en la zona de inundación, localizado en general en la zona costeras (INTERPLACAS), se pueden producir tsunami como lo que sucedió en 1906, pero éste, fue un evento menor que casi no causó daño, aunque igualmente, fue registrado en mareógrafos en Japón, al otro lado del mundo.

Independiente de aquello, dice el experto, existió una inundación, la cual se concentró en los bordes costeros, pero no fue muy relevante ni peligrosa. Pero agregó que si esto ocurriera en la actualidad, el borde costero y la zona portuaria, sectores bajos del Barón y las bodegas podrían ser inundadas, enfatizó.

El académico indicó que el terremoto de 1906 no ha sido el único evento natural que ha afectado a esta zona del país, pues también hizo mención a lo sucedido en 1730, 1822 y 1985. Todos ellos con gran impacto en la zona central.

Por ejemplo, el terremoto de 1730 es de los llamados gigantes, porque según las mediciones y estudios existentes tuvo que haber sido grado 9 o superior.

En tanto el de 1822 fue bastante devastador para gran parte de la zona central y norte de Chile, así al menos lo relata la inglesa Mary Graham, quien lo vivió en Valparaíso: "De mala gana volvimos a la casa, por acompañar al inválido, y estábamos conversando tranquilamente cuando a las diez y cuarto, la casa se sacudió violentamente, con un ruido semejante a una explosión de pólvora. Mr. Bennet, salió de la casa corriendo y exclamando: '¡Un terremoto, un terremoto! salgan, síganme, por Dios'. [...] Resolvimos entonces salir al corredor, con intención, naturalmente, de valernos de las gradas; pero el movimiento cobró en ese instante tal violencia que, mientras se derrumbaba un muro detrás de nosotros, saltamos de la pequeña plataforma al suelo; y en ese mismo instante la rápida trepidación de la tierra se cambió en un movimiento ondulatorio semejante al de un buque en alta mar, de suerte, que apenas y con gran dificultad, podíamos sostener a Glennie. El sacudiminto duró tres minutos" (María Graham. Diario de su residencia en Chile (1822) y de su viaje al Brasil (1823). Madrid: Editorial América, 1916, p. 376 y 377.).

En este sentido, Cisternas señala que el terremoto de 1906 no fue un sismo gigante, pero sí muy dañino. Pues a pesar que el de 1822 la tierra logró expulsar energía, ésta siempre se está liberando y podría salir en cualquier momento.

¿Pero, qué nos depara en el futuro?

Para el académico Marcos Cisternas. “Los eventos gigantes necesitan más tiempo para acumular toda esa energía y por lo tanto, pueden pasar siglos sin que vuelvan a ocurrir, lo que provoca que muchas veces se invisibiliza esta situación. En este sentido, siempre es mejor entender y conocer el peor de los escenarios, pues permite anticiparse y planificar no solo el orden urbano, sino que también, elaborar planes de emergencias que permitan también cuidar y proteger a la población”.

En la práctica, gran parte de los estudios que han tratado de evaluar cuánta energía se está acumulando en esta zona de contacto de placa, confirman que hay suficiente energía para que a futuro en esta zona se produzca un evento importante. Y es por eso, que siempre debemos estar preparados y nunca bajar la guardia, ya que la amenaza siempre está latente.

Claudio Ampuero, periodista encargado de difusión patrimonial, MHNV.